西藏艺术来到黄浦江畔,“隐秘之门”艺术展外滩三号开幕

- 财经

- 2025-04-20 08:34:04

- 9

西藏艺术从吉曲河边来到黄浦江畔。4月19日,“隐秘之门”松赞外滩藏地艺术展在位于外滩广东路上的沪申三号画廊开幕。

我们常常将1980年代的西藏,视作中国的精神高地。

裴庄欣1982年从四川美院油画系毕业,回到拉萨,“学了一肚子东西,更有叛逆与压抑”,组织部的人问他想分配到哪儿,他只说了一句:“哪个单位颜料多,我就去哪儿”。

那是俄罗斯写实画派和西方表现主义同时进入中国的年代,画家、诗人、小说家们过着极为简陋、但极度精神化的生活。在昏暗、温暖,散发着热量的汽灯下聚会,喝着当时还很昂贵的啤酒,用绘画把自己推倒、重建——和市场一分钱关系没有。

龚玉1982年川美版画系毕业,1985年来到拉萨,看望同学裴庄欣,在拉萨画室里,留下了一张灿烂的合影,现在看来都是时髦的艺术青年,用爱发电,点亮80年代的进藏之路,和人文主义的光芒。

也是这一年,贡嘎嘉措从中央民大毕业,回到拉萨,在藏大任教。他决心要发起西藏历史上第一个当代艺术运动,没有合适的场地,就在拉萨街头到处都是的甜茶馆——这如同巴黎的咖啡馆,一直举办了三届“甜茶馆画派联展”。

那是美国艺术家罗伯特•劳森伯格(Robert Rauschenberg)骑着三座自行车在拉萨街头晃悠的年代,王朔的《一半是火焰一半是海水》刚刚出版,艺术家们谈论萨特和存在主义,讨论肖斯塔科维奇,点评《大白鲨》。在藏族朋友扎西次登家里,阿妈啦在打酥油茶,阳光照进来,像极了维米尔的画。

近40年后,裴庄欣说:浪漫主义今天或许早已过时了,但我还活着。当年我画的时候,常有幻觉,会想起贝多芬《第九交响曲》中“欢乐女神圣洁美丽灿烂光辉照大地,我们心中充满热情来到你的圣殿里,你的力量能使人们消除一切分歧,在你光辉照耀下,一切人类成兄弟……”。

裴庄欣作品

行者的道路

对于西藏,通常存在几种误解。要么是无暇纯净,没有世间一切纷扰,拥有极致自然和精神境界的香巴拉;要么是还未进入全球化,发展滞后、信息闭塞的欠发达地区。在一些大众文化的描述中,这里也成为一个“绿色和平”的标本,在应对现代性所带来的城市病症中,西藏成为可以短暂逃离的诗和远方。

真正的艺术家们不这样看。行者的身体和意识往往会经历一次真实的存在危机——这是少有但深刻的体验:他们罕见地意识到自己的身体——双腿、双肺、耳目与头脑,每一个感官都受到挑战,呼吸变得急促,步伐沉重,但意识反而被打开了。

一种来自西藏的观点认为,每个人都拥有觉知的潜能,只是被日常遮蔽,如同乌云遮住月亮。在高原,云开雾散,感官打开,具备了某种连通无限的可能性。

这是为什么丁乙、曲丰国、贺勋、叶庆等艺术家踏上高原,一次又一次。追寻那些过往的行者,聆听米拉日巴的道歌,触摸唐东杰布的铁索,在包浆的门把手浅映的光泽中,一片树叶的褶皱中,艺术家们能够领会:在西藏,平凡中即有道果,但你要主动选择去走一条困难的路。

感谢上田义彦、林海钟、王子璇、贺勋、叶庆等艺术家纷纷来到西藏,他们选择了一条行者的道路;感谢裴庄欣、龚玉、丁乙、贡嘎嘉措、曲丰国、Leonardo Ulian、廖斐、黄威等艺术家从八十年代至今,将高原的生存哲学变成今天的艺术。

神圣与日常

绘画,有的画家动脑,有的画家靠心。王子璇和黄威都属于后者。不约而同地,两位艺术家都致敬了藏地唐卡绘画“点染”的技法:笔触无限次数与纸面的接触,如同大殿回响的诵经、信仰者无数次的礼拜,以重复抵达“无量”。

在展览的一隅,王子璇的抽象作品与外滩景观共同构成一个沉静的冥想空间。在外滩高楼林立的剪影之下,这个空间安静地对望着陆家嘴的垂直金融体系。一边是资本、速度与控制的象征,一边是空性、觉照与平衡的启示。在这对峙之间,艺术、宗教与当代表象展开深层对话,也邀请每一位观者在“观看”之外,闭上眼睛,去“内观”——真实,在每一个当下。

展览中有一处是从香格里拉松赞博物馆平移过来的一座佛堂,是藏地常见的精神性空间。跨过这座藏式木门,藏地信仰空间与建筑大师Michael Graves的作品形成一次难得的对话。彩绘柜、佛龛、供桌:均为传统藏式手工家具,多以木质结构加上彩绘饰面,色彩以红、绿、金为主,纹饰包括莲花、八吉祥、卷草纹等,注重对称、繁复、色彩浓烈与金属光泽,符合藏传佛教“具相即是供养”的审美逻辑。

佛堂供奉的主尊为一尊13-14世纪,源自西藏阿里的佛陀造像,带有克什米尔风格。此尊佛像呈现出一种清静、克制而洗练的古典主义美学。佛像手印结触地与禅定印,衣纹服饰简洁凝练,法座多层次的递进结构,赋予佛像从人间向超越世界过渡的仪式感。作品不追求外在豪华或金饰繁复,而是在材质、形制与比例中追求内在尊贵,而更接近早期佛教“佛陀人身”的纯粹性表达。

观众也会看到一组以西藏经典图像为蓝本的瓷板画。题材有“西藏镇魔图”、 “红阎魔敌唐卡”、阿里托林寺壁画等。西藏镇魔图是藏地经典图像。传说文成公主进藏后,发现拉萨一带的地势形似仰卧的罗刹魔女,魔女的“心脏”位于拉萨卧塘湖(今大昭寺所在地)。松赞干布采纳文成公主建议,在魔女要害处修建十二座寺庙,其中最核心的是填湖所建的大昭寺(镇心脏)和小昭寺(镇肩部)。

再往里走,观众会看到一尊巨幅古代唐卡。这幅高达4.16米、宽3.24米的巨幅唐卡名为《金刚萨埵百尊》,不仅在尺幅上极具震撼力,在宗教意蕴与艺术价值上亦堪称典范之作。细心的观众会发现在中庭的立柱上的佛教美术图案,这是来自贡嘎曲德寺的壁画复制,部分主尊(如北方多闻天王)及背景中的山水、云纹受到明代青绿山水影响,体现出15世纪汉藏艺术交流的频繁。

“开门见山”

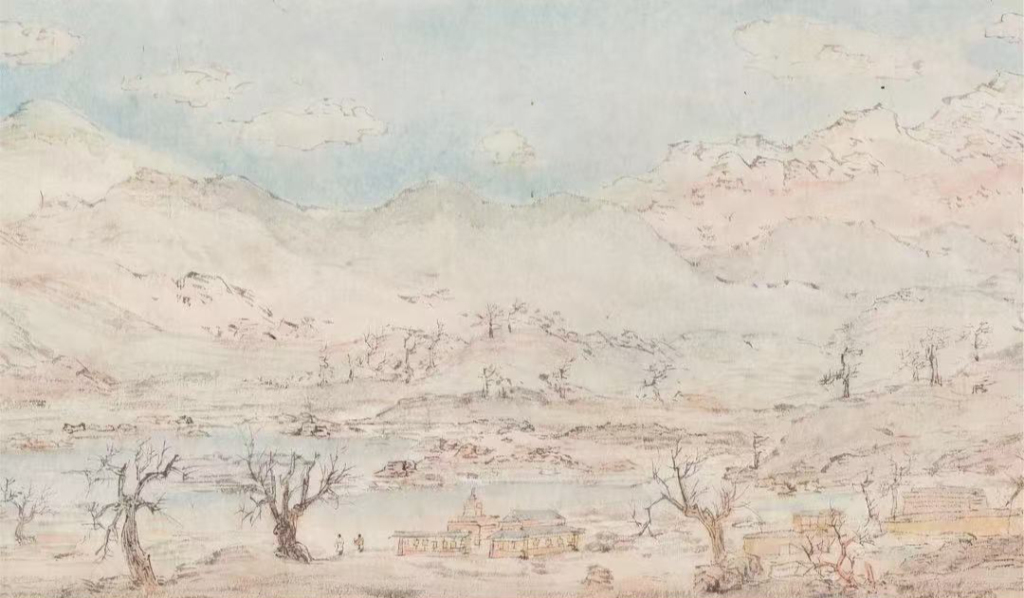

林海钟的“藏东山水集”作为最后一个章节,是一记沉稳而深远的收笔。把我们从展览现场带向更遥远的时空。林海钟的画是慢的。你一眼看去,也许只觉得“传统”,甚至“保守”。但多看一会儿,眼神里开始发热,像望着冬日的山谷慢慢升起的雾气。

林海钟,《远眺倾多寺》(局部),纸本水墨设色,2024年

这组作品有一个重要的起点:林芝。他自己也说,“像江南”,对他而言熟悉又陌生,对画家来说难点在于用水墨抓住藏地山水的精神。他信奉石涛,也读庄子。在雅鲁藏布江边、在吞白日追寺、在然乌湖畔,他“搜尽奇峰打草稿”,像一位旧时画僧,画老喇嘛、牧人、牦牛、行脚僧侣。这些人本就是自然的一部分,是文明与生命的居所。这批作品像是一种返场,一种“关门”的仪式。站在山水的尽头,他问:我们到底与自然是什么关系?艺术的道路并不仅仅是线性前进的,在循环的世界观中,可能藏有更加深刻的力量。

当观众走出展厅,外滩的钟声依旧准点鸣响,但或许有人会意识到:海关大楼的钟摆振幅中,暗藏着藏地某座寺院法鼓振动的谐波。

有话要说...